王建平

新商场购书:

文化生活就更是单调了,在没有露天电影的日子里,看电视需要到外面去,感谢厂里在我们单身楼对面的大食堂西侧(这里有块空地)放了一台大彩电,在普通黑白电视还没完全普及的那个时候,这完全算得上是一个“奢侈品”了,每天电视机前都有好多人,遇到好看的节目需要提前去占位置,记得1983年夏天播放《霍元甲》时,电视机前围了好多人,连周边的老乡也来看,那时人们最爱看电视剧是武打片。

屋脊沟的秋天金风玉露、果树飘香。在离我们单身楼不远的地方是招待所,里面有颗核桃树,我们经常去光顾,刚打下来的核桃去皮砸壳后是白嫩嫩的核桃仁,新鲜的核桃仁有一股淡淡的清香令人垂涎。

招待所:

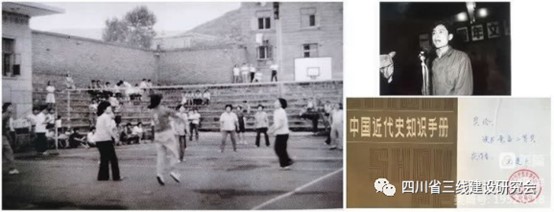

秋天是收获的季节,那时候厂团委围绕工厂不同时期的两个文明建设中心任务,不定期组织开展多种形式的文体活动以及劳动竞赛、板报比赛、歌咏比赛和“五讲四美三热爱读书竞赛”等活动。“五讲四美三热爱”是20世纪80年代初为加强社会主义精神文明建设而开展的一项全民教育活动,因此也成为了那个年代最经典的一句热词,我们这帮刚入职不久的共青团员理所当然地要去组织并积极参加这些有益的活动了,记得1984年秋季的厂歌咏比赛和读书竞赛等,我们都取得过佳绩、得过奖,奖品自然还是书籍之类,那个时候的奖励都是以精神为主。

春华秋实,在这个金色的秋天,我们体会到了快乐,收获了成就。

参加秋季的文体活动,奖品有书籍之类:

屋脊沟的冬天林寒涧肃、寒风萧萧。这里的冬天虽然没有春天的鸟语花香,没有夏天的绚丽多姿,没有秋天的丰硕果实,但它也有献给大自然含蓄的美。每年的11月15日至次年的3月15日是厂区的供暖日,暖气很足,常有职工将煮熟的五香葵花籽和花生放在暖气上烤干,吃起来别有风味,但最辛苦的还是这里的工人师傅,每天必须在上班前供上充足的暖气,这是工厂精密制造的需要。

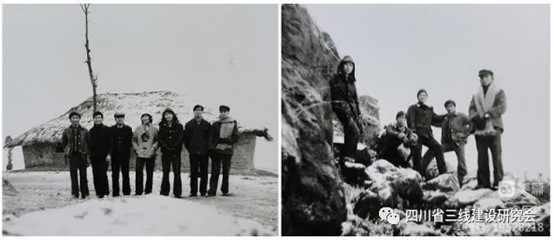

这里的冬天也会下雪,在雪花飘舞的时节,茸茸的雪花会将房顶和树梢慢慢覆盖,山上也是银装素裹,呈现的是另外一番景象。我们当然不会错过这难得的好时机,相约爬到厂区后面的山上,登高远眺、遥想未来,我们盼望春天。是的,冬天来了,春天还会远吗?

参加1984年12 月的厂第六届团代会:

登山看冬景:

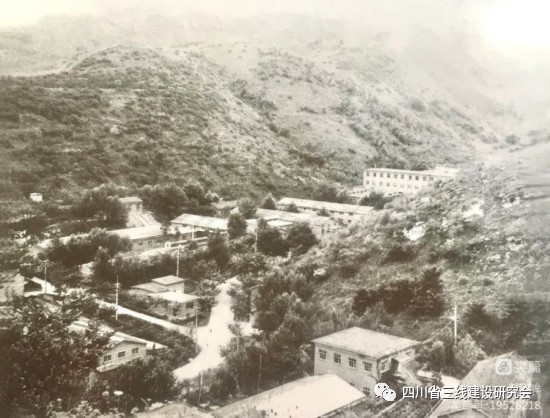

冬天的厂区:

春风化雨,龙腾东方。2005年10月31日是东方厂实现脱险调迁的整体搬迁启动日,标志着经历第一次艰苦创业的东方厂将告别近36年的屋脊沟,开始了新的航程。

厂区新风貌:

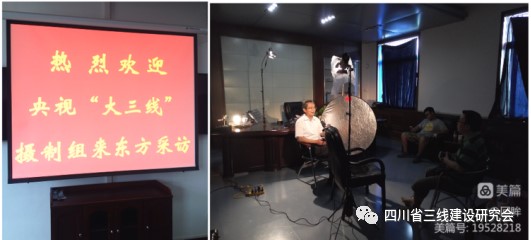

2015年8月,当我有幸随中央电视台大型文献纪录片《大三线》摄制组西北组采访东方厂时再次来到了屋脊沟,此时的生活区只留下一块块空地,一条条老路,一幢幢楼房和一堆堆忘不掉的记忆;生产区车间租给地方改造成了养殖基地,开始养猪,后因环保问题叫停,又改成了养鸡场。

搬迁后的生活区,牛儿在悠闲的吃草:

当年建在半山腰上的那座曾在此工作4年的技术科小楼也是人走楼空、破败不堪、杂草丛生。只有路旁幸存的当年那个宣传栏小黑板,上面写的“......质量管理体系持续有效......每年开发2个以上新产品、军品一次军检合格率≧95%、民品一次验收合格率≧95%、顾客满意率不低于85%。”还依稀可见,仿佛还在述说当年这里的喧嚣,也似乎在召唤那些先后陆续离开屋脊沟的“东方游子”常回家看看......。

当年的技术科小楼:

幸存的小黑板,内容还依稀可见:

令我感到意外的是,当摄制组来到当年大食堂西侧,看见靠墙的那个小凸台时,都说猜不出来这是用来干啥的,这可是当初我们这帮单身下班后打发时光最多的地方,于是我开始了讲故事,讲述在这里看1986年世界杯四分之一决赛、讲述马拉多纳那个著名的“上帝之手”、讲述当年这里的春夏和秋冬。高兴的是摄制组将这个当年看电视的这个地方融进了《大三线》镜头。

讲述屋脊沟的故事:

《大三线》镜头,当初看电视的地方:

时光荏苒、光阴如梭。2017年12月6日西成高铁开通并穿过厂生活区,每当乘车经过这里时,都会情不自禁地拿出手机抓拍 - 这个曾经怀揣梦想、播撒青春的地方。

岁月的洪流,卷走了年华、也卷走了那段曾经属于三线建设的激情岁月。这里至少承载了两代人的记忆,回不去的记忆终究会成为历史,屋脊沟的记忆是东方厂人的历史,这段历史是留给在屋脊沟奋斗和生活过人们的思念和感悟,也是留给今天的人们一段寻根之梦、初心之梦。

作者简介:王建平,1982年7月南京航空学院毕业,同年分配到东方厂技术科,1986年9月调离屋脊沟,现退休。

来源:四川省三线建设研究会公众号