“二大队”,在贵州六枝特区的知名度并不高,它仅仅是当年六枝矿区一个三线企业中的职工家属生活区域,一个普通“小地名”而已。

但对我来说,“二大队”,是我人生旅途的风雨中冲不淡的情愫,是我经历过的岁月更迭里解不开的情结,亦是紧紧缠绕在我心灵里的那株藤蔓。

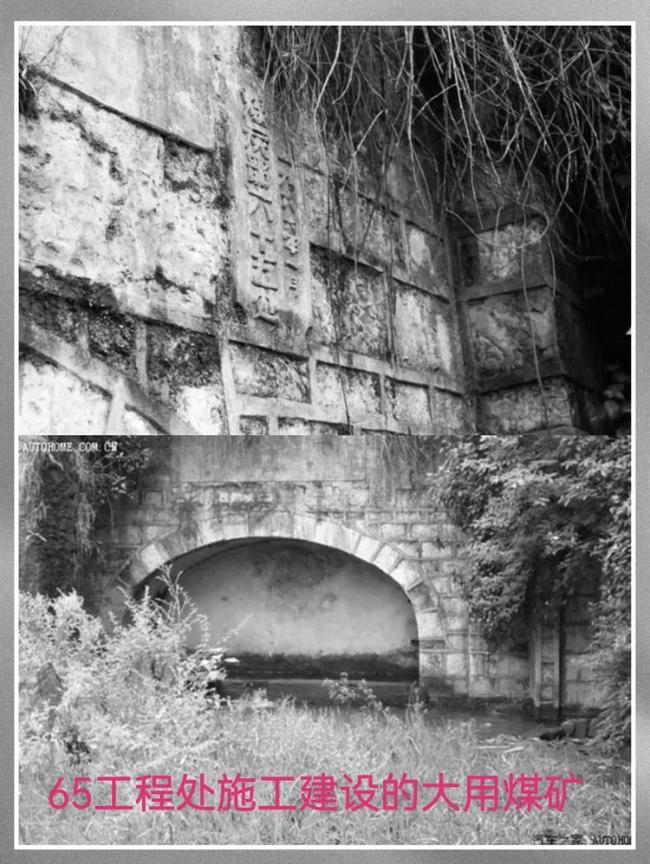

三线建设之初,煤炭部第65工程处,座落在六枝特区下营盘附近的波帕寨。1965年底,65工程处在参加完六枝矿区“地宗大会战”的铁路专用线施工任务后,立即又挥师转战大用煤矿的建设。

当时,全处下辖三个大队:一大队在摩天岭下的沙子坡上,修建完成通往大用矿副井及主要抽风井等相关配套设施的矿区简易公路后,便一头扎进大山深处,承担了在大用矿主平峒的掘进任务。

二大队则负责修建从大用火车站到大用煤矿的运煤铁路专线。

三大队在沙子坡上,进行副井、绞车房、变电站、压风机房等矿建基础设施的施工建设。

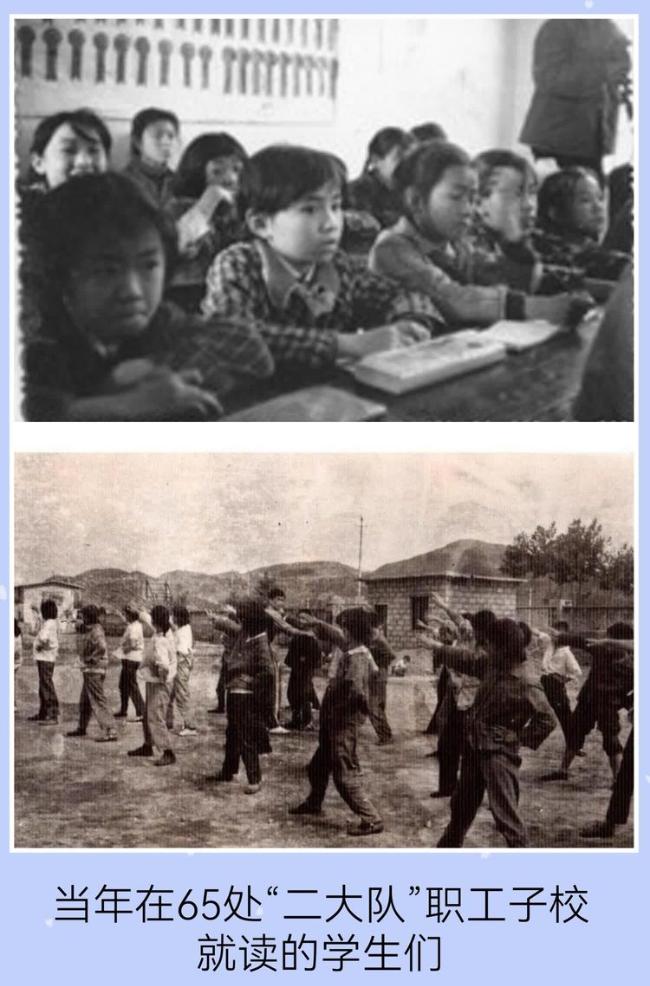

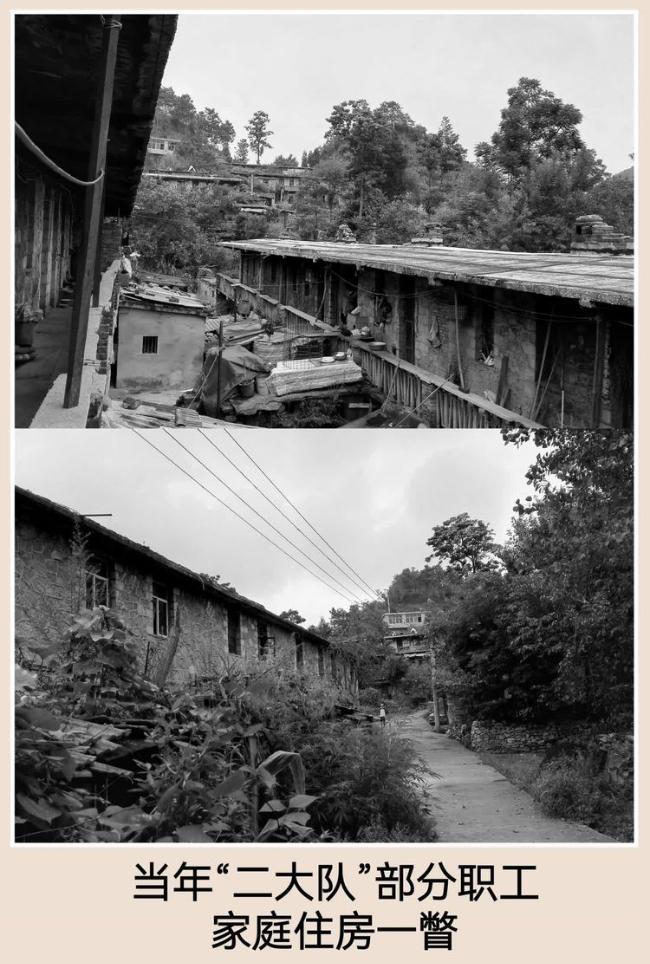

那时,全处职工均住在油毛毡房和干打垒的住房中,生活条件极为艰苦。直至1967年底,二大队才在离处机关不远的贵昆铁路边上,用石头砌墙,用钢筋、混凝土浇筑,依山而建了十四栋两层楼房和几间平房,作为处里部分职工家属和子弟学校的落脚之处。

自此,二百五十多家,近千余名职工、家属及子女,在二大队队部所在地的这片基地上“生根、开花、结果”。“二大队”的称谓,也沿续至今。

“二大队”,那个曾经火红一时的家属基地里,一排排错落有致的石砌楼房和校舍,常常一次次出现在我的记忆里,我忘不了那些和我从小一起长大的发小们。

每次当那久远的记忆浮现在脑海中,我总会想起和天真无邪的伙伴们“学工学农学军”的日子;想起我们一起在机关球场忆苦思甜时,那餐难以下咽的“忆苦饭”;想起我们在旷野中的“野炊、烧烤”;想起我们在教室里的那餐烛光“新年饭”。当然,也会想起“文革”中父母受到的冲击以及由此造成我当时幼小心灵的那些创伤。

对于“二大队”的记忆,可谓酸甜苦辣麻,五味杂陈,样样俱有。

很多人曾问我:“你老家哪里的?你的故乡在何处?”我总是沉吟并且在思忖。其实,三线儿女的故土,是随着父辈单位的项目建设地点而不断变化着的。哪个地方的日子待得久了,那里似乎就成为了我们的第一故乡、亦或第二故乡……

“二大队”,对我而言,即是如此。我视“二大队”为根,因此常常会到此处“寻根”访友,捡起童年的往事,再品青春年少时的“味道”。

可每次去,心里都会隐隐作痛,难以言喻。

前不久的一天,当夕阳西下时,我和发小老杨哥等人,又驱车去了趟“二大队”。

“二大队”那几栋陈旧的楼房,被晚霞涂抹上了一层耀眼的光泽,仿佛在静静地享受着落日余辉的光芒。 一条新修的过境公路贯穿“二大队”东西两端。

当年的大多房屋,已被夷为平地,被人开垦种上了玉米、蔬菜。几条小道,杂草丛生,枝叶藤蔓摇曳在石阶上,让人感到了岁月的荒凉和无奈……

回到故里,我一脚先踏进了蒋定芳老人的住所。山脚下,那栋楼的整个第二层,就居住着他和老伴俩人。

“蒋叔,我又来了……”这是我近年来第三次到他家。

蒋叔今年已87岁了,贵州金沙人。他1958年从部队刚复员回家,便被水城煤矿建井工程处招工,进入了煤炭系统工作。从此,蒋叔便随着单位转战省内各地。1965年,他又随单位从贵阳到了六枝,参与了轰轰烈烈的三线建设。

他曾是65处保卫科警卫班的一员,负责单位上炸药库等要害部位的守护工作。他把自己的一生,无怨无悔地交给了那激情燃烧的岁月。

蒋叔为人真诚,工作勤奋。退休前,获得过不少的殊荣。

然而,毕竟是岁月不饶人啊!这一次我眼前的蒋叔,真的是老了,老得记忆力大不如前,思维也不甚清晰了。他的双眸空洞无神,腿上的裤角卷得老高,一件陈旧的花格衬衫,裹在他瘦削的身子上,让我一下觉得他变化大得甚至有些弱不禁风了。

在蒋叔室如悬磬的家中,看不到一件像样家具。我和他并排坐在老掉牙的长沙发上,唠着家常。

他和我父亲十分熟悉,至今还能对我和弟弟、妹妹三人的姓名,排行等情况,脱口而出、一口清!

交谈中,蒋叔的儿子在一旁告诉我:“我曾反复劝说父亲无数次,让他和我们去县城一起住,但老人执意不肯,非说二大队这地方,养人。环境不错,生态也好,可以自由自在的生活,可以在房前屋后,种点小菜,找点事做。

蒋叔的儿子还说:“父亲领着退休金,每月就交点水电费,倒也享受着悠闲自得的晚年。唉,只是父母老了,身体状况越来越差,我们当子女的,三天两头就得跑过来帮忙干些家务啊……”

那晚临走时,我拉着蒋叔的手,轻声低语:“蒋叔,你得保重啊……”

夜色中,我一再回头,久久眺望着灯光下,那依偎在门框上和我挥手告别的蒋叔……

回首往事,从1967年到1974年,我曾随父母在二大队居住、生活了八个年头,后才搬离到处机关附近一间稍大一点的房屋居住。可以说,我的整个童年时光,深深地滞留在了“二大队”。

这里,是我时常牵挂的地方,是我童年精彩绝伦的世界。这里,既见证过我的欢声笑语;也目睹过我的痛楚泪水;当然,更放飞过我的童稚梦想……

五十多年前,那时大家的生活条件都差不多,物质匮乏,生活用品凭票供给。班上同学,穿着补疤衣裤的,比比皆是。

“二大队”这片家属基地里的每栋楼,干部、职工家属,混居一层。每家每户,拥挤不堪,居住在各自的一、两间小屋里,空间狭窄到几乎转不过身。

楼道上,家家都砌了火炉,炒菜做饭时,烟熏火燎。偶尔有谁家在“改善生活”,整个过道,便香气四溢、让人直咽口水。

那时,邻里之间,关系特融洽。大人加班加点时,会将自己的小孩,委托给邻居管吃管住。全家外出时,房门的钥匙,也会放心地交给邻居让帮忙照看。甚至家里的油盐酱醋,一时用完了,也会自然而然地去找邻居……

在这些诸多的生活琐事上,大家真诚相待,不分彼此,邻里之间和睦融洽又实实在在。

我知道,“二大队”早在几年前,就因地方发展需要,被特区征地撤迁,居住在此的老职工,家家户户都签了合同,领了二十余万的补偿款后陆陆续续离开了。

过去炊烟四起,热热闹闹、书声琅琅的“二大队”,早已不见踪影。如今人去楼空,满目疮痍,一片废墟。残存的六栋楼房,也仅仅居住着不到十户的人家。而这些当年的三线人,也仅剩下和蒋叔一样,步入耄耋之年的几位老人了。

从蒋叔家出来后,走在“二大队”的便道上,仰望着年少时我们栽种的小树苗,现已枝干粗壮,繁茂的枝叶层层叠叠。

这些不知经历了多少风风雨雨才长成的参天大树,它目睹和见证了“二大队”,从兴盛到衰落的整个历史过程。

站在这片支离破碎的土地上,我满心茫然和沮丧。

忽然间,我又眼前一亮,心里竟然从凉意阵阵到暖意融融,有了全新的感悟。

经济在发展、社会在进步。“二大队”,这个灿烂一时的“弄潮儿”,伴随着时代的高速发展,它功成身退,把那个曾经热闹和喧嚣的小世界,那份抹不掉的念想和情愫,永远留给了一代代“二大队”的后人们。

我从遥远的记忆中,回过神来,一行三人又敲开了老工人邰水木的家门。

邰水木叔叔仅比蒋叔小一岁,他是贵州镇远县人,1960年参加工作,1965年随65工程处参加了六枝矿区三线建设中的“地宗大会战”。后来又随单位建设大用煤矿。煤矿建好后,他便一直在矿上的采煤二队工作,直至退休。

邰叔是目前在“二大队”居住时间最长的老人了。当年我家在二大队居住时,他就住在我家对面的楼上。

可能是当年我年少懵懂的缘故,对邰叔的过往,印象不深。只记得他在井下出过工伤,全家就靠他一人的工资吃饭,生活条件异常艰苦。

“他是一年不如一年喽,特别是我母亲前些年走了之后……”邰叔的儿子告诉我。

邰叔坐在一旁,一直没吭声。但脸上始终笑容可掬。过去的岁月,对他而言,仿佛早已淡化,难以从他饱经风霜的脸颊上,看出内心的跌宕起伏。唯有那一道道纵横交错的深深皱纹,显眼夺目,犹如矿井里那一条条黑乎乎、深不可测的巷道。

邰叔1967年便在“二大队”安家落户了。几十年来,从未离开过这片土地。

“前两年,我曾接他去县城和我一起住。但他只待了十天半月,就非要闹着回矿上,说住在城里不习惯”。邰叔的儿子言道。

老杨哥抬头看了眼邰叔,接话:“这里有他的熟人、朋友。大家平时还可以串串门,聊聊天。”

“其实,他这是不愿给我们儿女添麻烦,怕在生活上连累我们。”邰叔的儿子说得很直白。末了,他又说:“他一个孤寡老人住在这里,生活难以自理,我们作为子女,肯定不放心。这不,我还得天天往这跑,好在二大队离城区不远,路也好走……”

邰叔的听力不行,他瞪大眼睛,盯着其子,不知儿子在说啥,表情木讷。

这一幕,让我心里顿时涌起了一阵阵难言的酸楚。

出了门, 我有些哀声叹气。心想:“这些职工,将自己的一生,随同他们开采出来的煤炭,一并在燃烧,在化为灰烬啊……”

夜幕下的“二大队”,若不是公路上不时往来的车辆,照射出的一束束灯光,人们不会轻易察觉这绿树成荫的地方,竟还深藏着几栋破旧的小楼。

“快,快进屋!”居住在“二大队”另一栋楼里的退休老工人曹炳成,对我们的突然造访,既诧异、又惊喜。

他很热情地接待了我们。屋里一盏昏暗的灯,悬挂在我们头顶上。落坐后,我环顾四周的水泥墙,早看不出本色了。几块老腊肉,挂在黑乎乎的墙面上,渗透出了泛着少许光泽的油水。曹叔家除了电视、冰箱外,其它几件不多的家具都是七、八十年代的老物件了。

让人感到惊讶的是,灯光下,居然还有一个烧着柴火的铁炉子!这三伏天本来就热,气温如此之高,可曹叔和他老伴,竟还用此炉每天烧火做饭。

曹叔认识与我同行的杨哥。他俩聊得十分亲热。说起当年65处八位在姓名中,含“成”字的几位老人,曹叔滔滔不绝。

曹叔乃当年八大“成”之一,也是唯一健在的八大“成”。他和蒋叔同岁,西南三线建设启动后,他从老家清镇通过招工进入了65工程处。后来,便一直在大用矿下井挖煤,直至87年退休。

交谈中我得知,曹叔有三个孩子,都是女儿,早已在外成家立业。平时,家中就只有他和老伴。好在他爱人比他年龄小了很多,手脚很麻利,曹叔一日三餐,均可坐享其成。

曹叔大脑清醒,身板还算硬朗,精神状态也还不错。有时,闲不住了,他会不时出门,从房后的山上寻来一些枯枝树木,再逐一锯短,劈成两半,当成柴火来烧。

看得出,曹叔很适应这种田园般的生活。他每月有着四千多块钱的退休工资,家中的日常开销,也还过得去。

“走吧,曹叔也该休息了”。我看了看时间,站起身来,向曹叔告辞。

见我们要走,曹叔竟有些不舍,他紧紧拉着杨哥的手,苦涩的笑了笑:“我们现在是掰着手指头,在数天天了……”

打着手电筒,曹叔执意要送我们一程。“快回去吧,不要出门了。”我们劝他留步。

他这才握着电筒,站在门前的台阶上,一边向我们挥手告别,一边冲杨哥嚷道:我“走”的时候,你一定要来,来送我啊……

“放心,我一定来,来……”杨哥潸然泪下,哽咽得说不下去了。

……

风烛残年的蒋叔、邰叔、曹叔他们这代三线人,正在向人生的终点一步步蹒跚而去。他们也将犹如浩瀚星空中,那一晃而过的流星,悄无声息地坠落大地……

正如“二大队”,这个三线时期的地名称谓,也许再过若干年后,不会有人再记得它了,它会渐渐淡出人们的视线,最终退出历史的舞台。

但居住在此的矿上几代人,永远记得这片热土!

岁月人生啊,便是如此?!